„Denken in finsteren Zeiten“ heißt es im Untertitel zu Rhea Lemans fiktivem Drama „Arendt“. Diesen aber rückt Tom Kühnels unentschiedene Inszenierung am Hamburger Thalia Theater etwas zu sehr in den Hintergrund. Das große Plus dieses Abends ist das beeindruckende Ensemble mit einer überzeugenden Corinna Harfouch in der Titelrolle.

Die Kritik

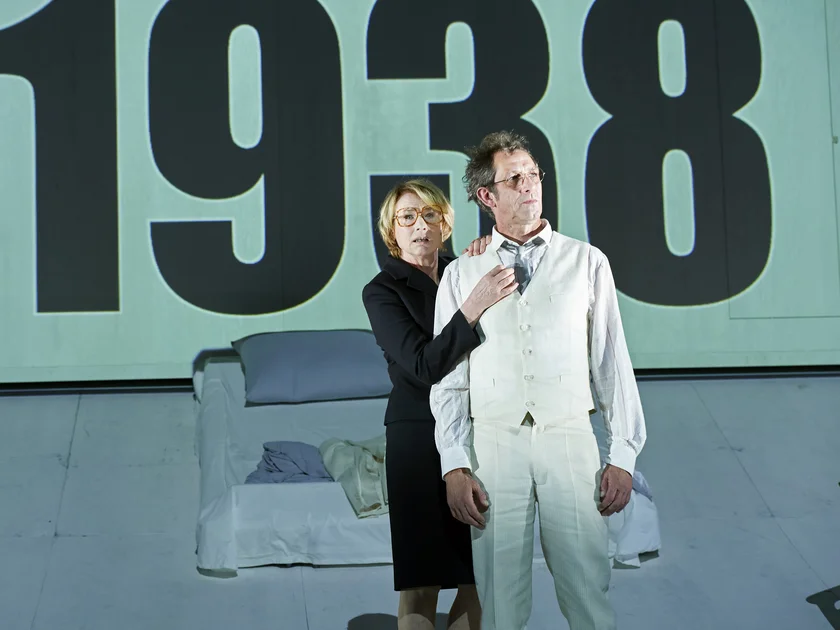

Kopenhagen 1975. Die jüdische deutsch-amerikanische Hannah Arendt soll den von der dänischen Regierung verliehenen Sonning-Preis für Beiträge zur europäischen Kultur erhalten. Arendt ist zu diesem Zeitpunkt eine weltweit anerkannte politische Theoretikerin und Publizistin. Sie hat zu Antisemitismus gearbeitet, totalitäre Herrschaftssysteme analysiert und verglichen und hat vor allem für The New Yorker 1961 den Prozess um Adolf Eichmann in Jerusalem begleitet. Ihr daraufhin entstandenes Buch „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“ sorgte für Furore und heftige Kritik. Aber jetzt sitzt sie auf ihrem Hotelbett in Kopenhagen und versucht, anlässlich der Preisverleihung eine Rede zu schreiben. „Bin ich so wichtig?“, fragt sie und streicht Angefangenes auf ihrem Block wieder durch. Corinna Harfouch (als Gast im Thalia-Ensemble) macht mit kleinen, nervösen Bewegungen deutlich, dass Arendt diese Art von Öffentlichkeit verunsichert. Immer wieder führt sie Gespräche mit ihrem vor fünf Jahren verstorbenen Ehemann Heinrich Blücher (André Szymanski), denkt zurück an ihre erste Begegnung in Paris, aber auch an die Zeit im Lager oder an den Prozess um Eichmann (Oliver Mallison) in Jerusalem.

Arendts Erinnerungs-Flashs kommen teilweise leicht und spielerisch daher.

Rhea Leman, selbst in den USA geboren und seit mehr als vierzig Jahren wohnhaft in Kopenhagen, nimmt in ihrem fiktiven Drama die Preisverleihung zum Anlass, um Arendts menschliche Seite zu zeigen. In Dänemark konnte das Stück bereits Erfolge verzeichnen, im Thalia Theater hat Tom Kühnel die deutschsprachige Erstaufführung übernommen und dabei irgendwie den Faden verloren. Hinter dem Hotelbett knallen mit bombastischem Sound Jahreszahlen und Ortsangaben auf eine Projektionsfläche, Videos spielen schwarzweiße Erinnerungen ein oder verwandeln die Bühne mal in ein Schachbrett, mal in einen schwindelerregenden Spiral-Wirbel, mal in eine flirrende Pariser Tanzfläche (Bühne und Video: Jo Schramm). Arendts Erinnerungs-Flashs kommen teilweise leicht und spielerisch daher. Sie werden direkt auf der Bühne gespielt, schwenken von der aktuellen Zeit im Hotelzimmer zurück in die Vergangenheit. Sie sollen die Theoretikerin nahbar erscheinen lassen, nehmen ihr aber teilweise die Tiefe. Wäre da nicht Corinna Harfouch. Wenn sie bei der Erinnerung an ihren Abschied von Deutschland plötzlich anfängt zu singen, zart und vorsichtig wie ein kleines Mädchen, dann werden Wurzellosigkeit und ihre Angst vor dem Unbekannten spürbar. Wenn sie, tonlos vor Entsetzen, anlässlich der Machtübernahme über den Verlust von Rechten spricht, dann erschreckt die Verbindung zum aktuellen Stand westlicher Gesellschaften. Zum grandiosen Schlagabtausch gerät eine politische Diskussion mit Heinrich Blücher, den André Szymanski als hellsichtigen Intellektuellen und ebenbürtigen Partner gibt. Scharf und kompromisslos spielt Szymanski u.a. auch die Rolle des Generalstaatsanwalts Gideon Hausner 1961 im Prozess gegen Eichmann. Harfouch wird auf der Bühne mit einer Perücke zu Hannah Arendt umgestaltet (der Hintergrund für diesen Regieeinfall ist unklar). Dann steht sie zwischen Hausner und Eichmann, alle drei in einen kalten Lichtkegel getaucht. Arendt verteidigt ihre Schrift von der „Banalität des Bösen“. Sie steht auf einmal im Zentrum dieser Verhandlung, nicht der für die Ermordung von sechs Millionen Juden mitverantwortliche Eichmann. Arendt hatte ihn als „normalen Menschen“ beschrieben, der außer seiner Karriere keine Motive für sein Handeln hatte und nicht einmal übermäßig antisemitisch war. Ein banaler, und daher umso gefährlicherer Mensch also. Dass die Inszenierung bzw. das Stück diese Banalität dadurch unterstreicht, dass Oliver Mallisons Eichmann sich immer wieder schüchtern ins Gespräch zu bringen versucht und dadurch Lacher provoziert, führt in die falsche Richtung. Es verflacht den Schluss und damit den Untertitel des Stücks. „Wahrlich, ich lebe in finsteren Zeiten“, zitiert Arendt/Harfouch aus Bertolt Brechts „An die Nachgeborenen“ – nur die hat Kühnel bei seinen vielen Ideen aus den Augen verloren.

Weitere Informationen unter: https://www.thalia-theater.de/de/stuecke/arendt/156

INFORMATIONEN FÜR LEHRKRÄFTE

Inhaltliche Schwerpunkte

Erinnerungen Hannah Arendts an

- Verhaftung in Berlin, Lager

- Emigration

- Ehe mit Heinrich Blücher

- Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft

- Teilnahme am Eichmann-Prozesse

- Kritik an ihrem Buch „Eichmann in Jerusalem. Bericht von der Banalität des Bösen“

Formale SchwerpunKte

Zeitwechsel und Erinnerungen durch

- Video-Einspielungen

- Szenisches Spiel

Vorschlag für Altersgruppe/Jahrgangsstufe

- Ab 17/18 Jahre, ab Klasse 12

- Empfohlen für den Deutsch-, Geschichts- und Theaterunterricht

Zum Inhalt

Hannah Arendt schreibt an einer Rede anlässlich der Verleihung des dänischen Sonning-Preises für ihre Beiträge zur europäischen Kultur. Immer wieder schweifen dabei ihre Gedanken ab. Sie führt Gespräche mit ihrem seit fünf Jahren verstorbenen Mann Heinrich Blücher und erinnert sich an prägende Momente ihres Lebens: an die Verhaftung in Berlin, das Leben im Lager, die Emigration nach Paris, wo sie Blücher kennenlernt. An die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft, ihre Emigration nach Amerika, wo sie als Lektorin und Publizistin arbeitet. Daran, wie sie von der Zeitung The New Yorker 1961 nach Jerusalem geschickt wird, um den Prozess gegen Adolf Eichmann zu verfolgen und daran, wie sie aufgrund ihres Berichts zur „Banalität des Bösen“ plötzlich selbst im Zentrum der Kritik steht.

Mögliche Vorbereitungen

Recherche zu

- Hannah Arendt (Person und Werk)

- Adolf Eichmann

- Reaktionen auf „Eichmann in Jerusalem. Bericht von der Banalität des Bösen“

Hierzu bietet das digitale Programmheft zusätzliche Informationen unter: https://www.thalia-theater.de/de/stuecke/arendt/156/programmheft

Im Unterrichtsgespräch:

- Warum ist gerade heute Hannah Arendt wieder im Gespräch? Was macht ihre Position so wichtig?

- Warum gab es so viel Kritik für die „Banalität des Bösen“? Was spricht dafür? Was dagegen?

Speziell für den Theaterunterricht

Erinnerungen

Die Spielleitung teilt den Kurs in Vierergruppen.

Aufgabe

Erstellt eine Erinnerungsszene ohne Worte.

Situation:

- Die Hauptfigur, Hannah Arendt, sitzt in ihrem Hotelzimmer und schreibt an einer Rede. Dabei erinnert sie sich an:

- ihre Verhaftung

- ihr Leben im Lager

- ihre Flucht nach Paris

- ihre Begegnung mit Heinrich Blücher

- den Prozess um Eichmann in Jerusalem

- die Kritik an ihrem Buch zur „Banalität des Bösen.

Sucht euch zwei Aspekte aus und gestaltet sie so, dass sie für das Publikum wie Erinnerungen wirken.

Verwendet dazu die euch bekannten szenischen Mittel (z.B. Zeitlupe, Formationen, Synchronität o.ä.)

Präsentation und Feedback